Faute d’une vision politique courageuse et d’investissements adéquats, trop de personnes aînées se retrouvent sans les soins, les services et l'accompagnement dont elles ont besoin. Il est temps de regarder cette réalité en face et de briser le silence pour bâtir une société où vieillir dignement est la norme, pas l’exception.

LES RÉALITÉS DE L’HÉBERGEMENT POUR AÎNÉ·E·S

Trop longtemps dans l'attente...

Au Québec, des milliers d’aîné·e·s attendent une place dans une résidence adaptée à leurs besoins. Selon le type d’hébergement, les délais peuvent s’étirer jusqu’à deux ans.

Pendant ce temps, ces personnes restent dans un environnement qui ne répond plus à leur condition de santé. Elles perdent peu à peu de l’autonomie, vivent davantage de chutes ou de complications, et se retrouvent plus souvent à l’hôpital. Chaque retard fragilise leur qualité de vie.

Quant à leurs proches, il·elle·s s’inquiètent jour après jour, oscillant entre épuisement et impuissance. Beaucoup doivent assumer seul·e·s des soins lourds à domicile, sans le soutien nécessaire.

De la place au privé… mais à quel prix?

Pour faire des économies, le gouvernement mise gros sur les résidences privées pour aîné·e·s (RPA). Or, ces solutions sont loin d’être accessibles à tout le monde. En moyenne, un logement de type 3 ½ coûte entre 1 900 $ en région éloignée et 2 200 $ par mois dans les centres urbains.

Dès qu’on ajoute les services essentiels – repas, aide au bain, entretien ménager, accompagnement pour la médication – la facture grimpe en flèche : en région, on parle au final de près de 3·900·$ par mois et de facilement 4 000 $ dans les grands centres.

Peu de familles peuvent absorber de tels coûts sans s’endetter ou sacrifier des besoins essentiels.

Pour plusieurs, cela signifie piger dans les économies accumulées toute une vie ou encore solliciter l’aide financière de leurs enfants, eux-mêmes pris avec un coût de la vie qui ne cesse d’augmenter.

Derrière les chiffres, ce sont des proches qui s’épuisent et des aîné·e·s qui ont peur de devenir un fardeau.

Quand une place se libère...

Quand, enfin, une place se libère, les personnes aînées sont souvent contraintes de déménager dans des délais très courts. Ce départ précipité les oblige à faire leurs valises à la hâte, parfois en quelques jours seulement.

Pour plusieurs, ce moment est vécu comme un déracinement : quitter leur maison ou leur appartement, abandonner un quartier, un voisinage, des souvenirs. Tout cela peut être source d’anxiété, de tristesse et d’un profond sentiment de perte. Ce qui devrait être une étape sécurisante devient alors une épreuve déstabilisante et anxiogène.

À cela s’ajoute une autre difficulté. Faute de place dans leur région, certaines personnes doivent accepter un hébergement situé à des centaines de kilomètres de chez elles.

Elles se retrouvent soudainement loin de leurs proches, de leurs repères et de leur communauté. Chaque visite familiale devient un défi logistique coûteux et épuisant, tant pour les aîné·e·s que pour leurs aidant·e·s.

Mais refuser cette place éloignée implique de retourner au bas de la liste d’attente et de risquer de voir sa situation se dégrader pendant encore de longs mois.

Plus chères... mais pas plus sûres

Favoriser les RPA ne se traduit pas seulement par un coût plus élevé pour les familles : cela rend également plus difficile le contrôle de la qualité des soins et des services offerts. Derrière les portes closes de ces établissements, il n'est pas rare que les besoins des résident·e·s soient ignorés, que les soins et services ne soient pas fournis - ou à tout le moins de manière adéquate - et que les engagements ne soient pas respectés, voire même que des représailles s'abattent sur celles et ceux qui osent se plaindre. Malgré cela, même lorsque des signalements de mauvais traitements ou de pratiques inadéquates sont faits, le ministère n’intervient que rarement. Les familles n’ont souvent d’autre recours que de faire confiance, parfois à contrecœur, à un système dont elles ne peuvent vérifier le fonctionnement au quotidien.

Entre l'arbre et l'écorce

La pression sur les intervenantes qui accompagnent les personnes aînées en attente d’hébergement est immense. Elles doivent souvent libérer des lits rapidement, tout en assurant un suivi adapté et respectueux. Chaque décision qu’elles prennent peut avoir des conséquences directes sur la santé et le bien-être des usager·ère·s. Cette réalité génère stress, dilemmes éthiques et épuisement chez les travailleuses, tout en compromettant la qualité des services et la dignité des aîné·e·s. Les exigences du système pèsent sur leurs épaules et rendent leur travail quotidien de plus en plus difficile à concilier avec les valeurs de soin et d’accompagnement qu’elles souhaitent respecter.

Ensemble, brisons le silence

Vous ou un proche avez vécu des difficultés en lien avec l’hébergement pour ainé·e·s? Faites-nous part de votre témoignage en écrivant à info@aptsq.com et joignez-vous à la discussion sur Facebook.

LES RÉALITÉS Du soutien à domicile

Quand le privé s’invite à la maison

Saviez-vous que le gouvernement sous-traite massivement le soutien à domicile (SAD)? En 2024, près de 40 % des heures de soutien aux aîné·e·s ont été assurées par des fournisseurs privés. Cette externalisation croissante répond souvent à des impératifs budgétaires et affecte profondément la façon dont les services sont offerts.

Pour les personnes aînées et leurs proches, cela signifie devoir naviguer dans un système fragmenté, où la continuité et la personnalisation des soins sont très rarement garanties.

Le personnel des agences privées est moins bien formé et encadré : alors que les établissements publics ont historiquement eu tendance à exiger entre 700 et 1 000 heures de formation pour les postes en aide à domicile, certains fournisseurs privés n’en demandent parfois qu'une trentaine — un écart qui se reflète directement dans la qualité des services.

À ce manque de formation s'ajoute un taux de roulement de personnel élevé, qui se traduit par des interruptions fréquentes dans le suivi. Pour les aîné·e·s et leur famille, chaque changement d’intervenant·e peut entraîner stress et insécurité, fragilisant le lien essentiel la personne aidée et celles qui l’accompagnent.

Une fausse bonne idée

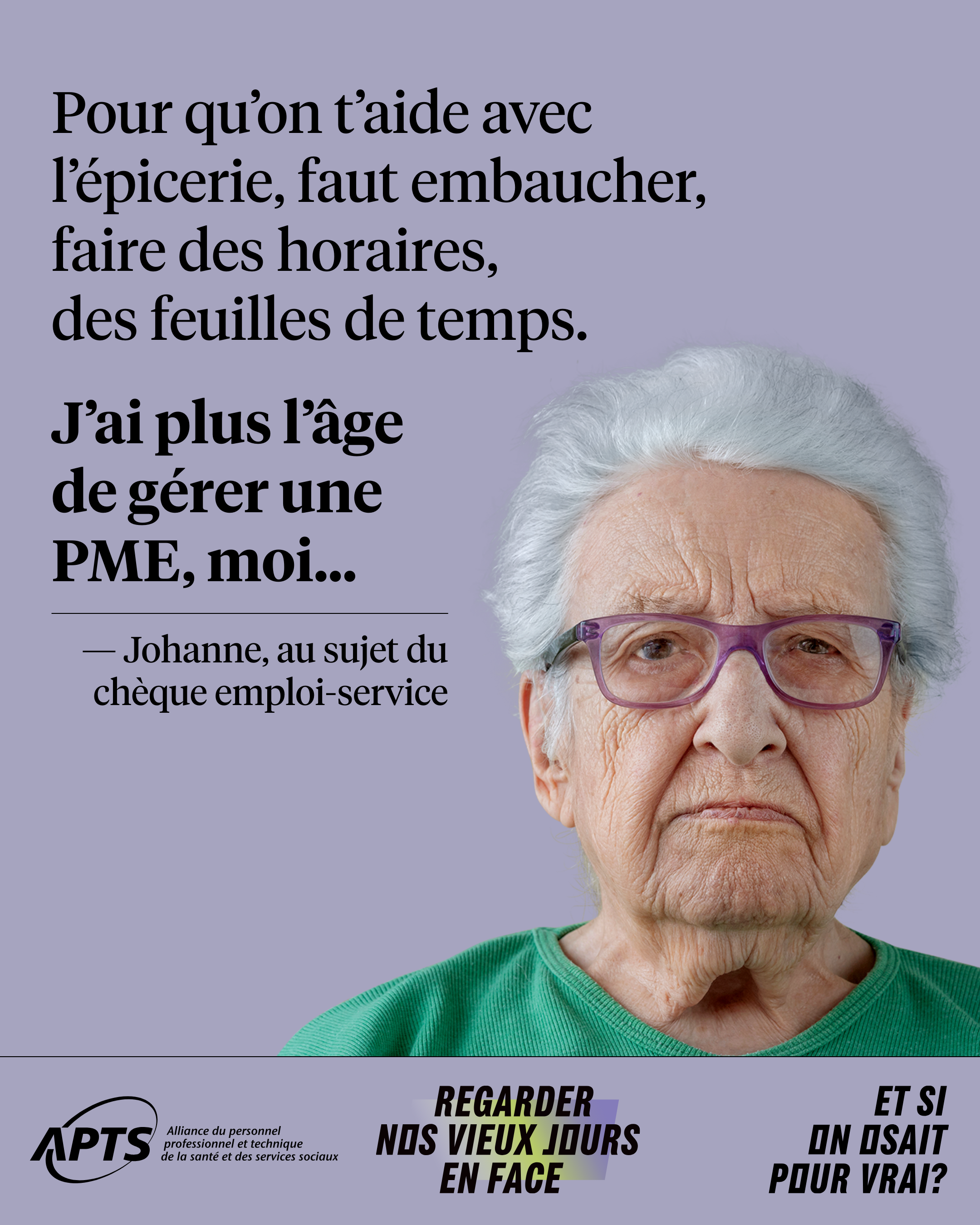

Le chèque emploi-service (CES) fonctionne un peu comme une allocation pour les services à domicile fournis par le privé : le gouvernement attribue un certain nombre d’heures de soutien aux familles, qui deviennent elles-mêmes responsables de recruter et de superviser les prestataires de services.

Ce système place les proches aidant·e·s dans un rôle de gestionnaire et d’employeur, avec toutes les responsabilités que cela implique : coordonner les horaires, assurer la continuité des soins, vérifier les compétences des intervenant·e·s et remplir une montagne de formulaires administratifs.

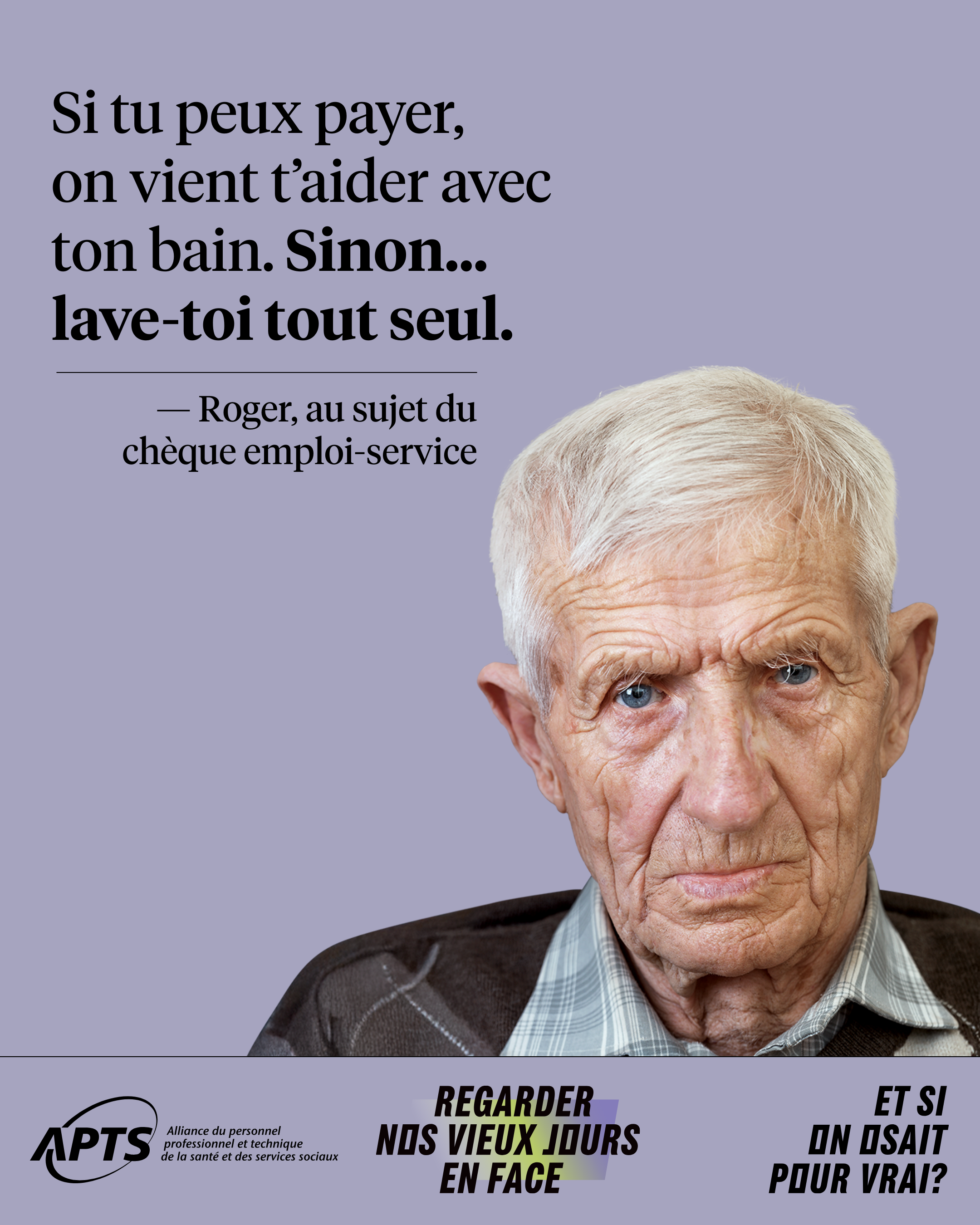

En théorie, le CES doit faciliter l’accès au SAD. En pratique, il engendre souvent stress et complications pour les familles et les aîné·e·s. En tarifiant les services, il crée également un fossé entre les familles les plus fortunées, capables de compléter les heures allouées avec des paiements supplémentaires, et celles qui disposent de moins de moyens, contraintes de se limiter aux heures attribuées.

Le résultat est un accès aux soins fragmenté et inégal, loin de la promesse d’un service universel et équitable pour toutes les personnes aînées.

Entre contraintes et convictions

La vie n’est pas simple non plus pour les intervenant·e·s en SAD. Bien que spécifiquement formé·e·s et embauché·e·s pour déterminer avec justesse les services nécessaires aux personnes qu’elles accompagnent, il·elle·s se heurtent constamment à des obstacles administratifs et à la remise en question de leurs recommandations pour des raisons financières.

Résultat : des personnes âgées qui attendent parfois trois mois pour une aide au bain et des intervenant·e·s épuisé·e·s et découragé·e·s. Comme si cela ne suffisait pas, ce sont il·elle·s qui doivent ensuite expliquer aux familles pourquoi des décisions inadéquates ont été prises. Cette situation crée une tension entre les valeurs des travailleur·se·s et leur pratique, tout en fragilisant parfois leurs relations avec les familles.

Ensemble, brisons le silence

Vous ou un proche avez vécu des difficultés en lien avec le soutien à domicile? Faites-nous part de votre témoignage en écrivant à info@aptsq.com et joignez-vous à la discussion sur Facebook.